歯の移植について

2018.10 ライフNo79 歯科 島西 真琴

歯の移植とは

普通『移植』と聞けば『腎臓移植』や『肝臓移植』など身体機能に重要な臓器移植を連想する人が多いでしょう。本稿でお話しする『歯の移植』とは歯を失った部位に自分の別の歯を移植するものであり、他人の歯を移植するものは含まれません。

では、どのような場合に『歯の移植』ができるのか、どのように治療するのか、そして予後や他の治療と比較しての違いをご説明します。

移植できる歯、できない歯

まず、歯を失う疾患には、虫歯、歯周病の2大疾患があります。現在、虫歯の罹患(りかん)者数は全年齢で減少傾向にあります。その一方で歯周病は平成11年と平成23年の64歳以下の歯周病罹患率を比較すると減少傾向にありますが、75歳以上では顕著な増加傾向にあることがわかりました。(出典:厚生労働省 第301回中央社会保険医療協議会総会資料)

虫歯や歯周病あるいは他の原因で歯を失ってしまった場合、通常であればブリッジや義歯で治療するのが一般的です。これに近年増加しているデンタルインプラントが加わりますが、デンタルインプラントは保険外診療になります。『歯の移植』はこれらのような治療ほどの知名度はありませんが、移植適応であればとても有効な治療になります。しかし、どんな歯でもどこにでも移植できるわけではありません。本稿では現在保険診療で認められている範囲内で記すことにします。

① 移植できる部位は奥歯であること

② 移植歯は親知らずであること

③ 移植部位の骨の量が十分あること

④ 移植歯の歯根形態が適切であること

これらが移植の是非に関わる条件です。これら4つの条件の1つでも欠けると移植はできません。

治療方法

移植歯は正常に並んで生えている歯が最適なのですが、顎(あご)の骨に埋まっている親知らずでも可能です。それにはなるべく移植歯を傷つけずに抜歯しなければなりません。特に下顎の埋まっている親知らずを抜歯するのは骨の削除量も増え、手技も複雑になるため全身麻酔下での手術が適しています。また、一度に2本以上の移植を行う場合も手術時間が1時間以上になるためこちらも全身麻酔下での手術が適しています。

実は過去に抜歯して歯を失った部位も移植の対象になります。例えば、数年前に抜歯し義歯を作ってはみたが違和感が強くてほとんど使っていないような場合や、歯を失った部位に移植が可能なら義歯やブリッジを免れるような場合などは、積極的に移植を考慮する方がよいでしょう。

移植歯は通常移植後4~6週間、隣り合っている歯と固定してあまり負荷をかけないようにします。固定には強力な医療用接着剤と金属ワイヤーを使用します。移植歯の固定に問題がなく顎の骨としっかりくっついたら、根管治療と呼ばれる歯の根の中の治療に移ります。そして根管治療が終わり、術後にX線写真を撮影してそれにも問題がなければ、冠を被せるか、ブリッジの土台の歯として使うことができるようになります。

予後や他の治療方法との比較

歯を移植してから実際に噛むことができるまでは長ければ半年間はかかります。非常に長くかかると思われるでしょうが、自分の歯で噛むことができると考えればそれほど長すぎることはないのではないでしょうか。

これまで当科で手術した中で予後が悪く移植歯の抜歯に至ったのは、いずれも中等度の歯周病により移植部位の骨の量が不足していたためでした。このように歯周病のコントロールが上手くいかない場合や喫煙者、あるいは糖尿病や高血圧症などの合併疾患も移植の予後を左右します。

他の治療方法と比較し『歯の移植』が有利な点を挙げると、まず親知らずは噛み合わせに寄与していないことが多いため、それを有効に活用できる利点があるでしょう。また、ブリッジのように失った歯を補うためだけに失った部位と隣り合う健全な歯を削らなければならないことは移植では必要ないことも利点でしょう。さらに、義歯と比べると見た目や噛んだ感覚も移植の方が有利です。デンタルインプラントは移植の利点と重なるところが多いのですが移植は保険診療である利点があります。

このように『歯の移植』は決して珍しい治療法ではなく、適応があるならば有効な治療法です。高齢になればなるほど誰しもが歯を失う可能性が高くなります。一度失ってしまった歯を補う治療法の一つとして『歯の移植』があるということを覚えておいてください。誰しもが末永く、自らの歯で美味しく食事がしたいと思っているのですから。

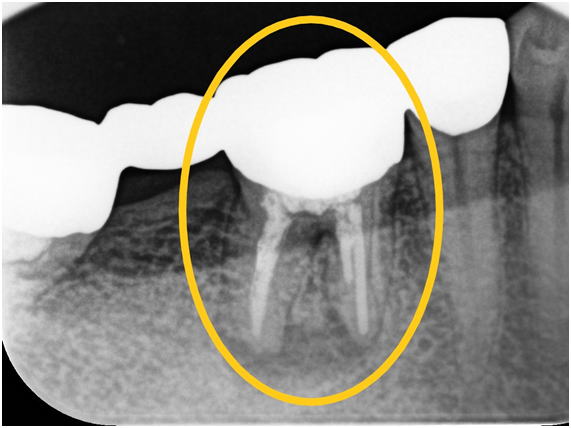

写真1

親知らずを移植する手術前のX線写真(丸で囲った部位が抜歯しなければならない歯)

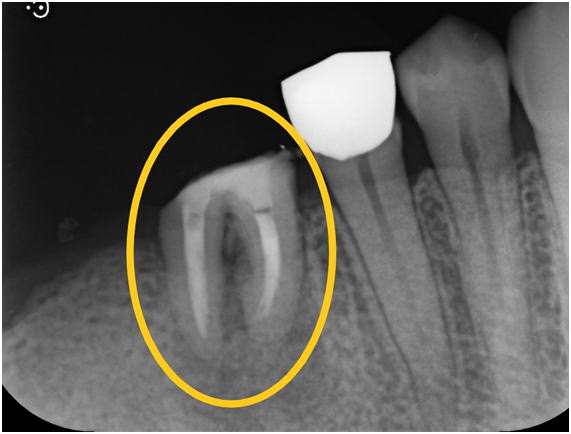

写真2

親知らずを移植した手術後のX線写真(丸で囲った部位が移植した親知らず)